Pollenzone

Pollenzonen sind durch unterschiedliche Verteilung von Pollen in verschiedenen Tiefen der Ablagerungen in Seen oder Mooren unterscheidbare Zonen. Auf diese Weise lassen sich zeitliche Vegetationsentwicklungen erschließen.

Forschungsgeschichte

Begründet wurde dieser Forschungszweig durch Arbeiten der schwedischen Wissenschaftler Axel Blytt (1876) und Rutger Sernander (1908). Sie unterteilten zunächst nur das Holozän auf Grund von Zersetzungsphasen der Torfe in verschiedenen Tiefen in eine Proto- oder Vorwärmephase, eine meso- oder Wärmephase und eine telokratische oder Nachwärmephase, die sogenannte Blytt-Sernander-Sequenz.

Die Forschungen wurden im Folgenden sowohl in das Spätglazial zeitlich ausgeweitet, als auch durch genauere Analysen der Pollenschichtungen zur eigentlichen Palynologie verfeinert und für verschiedene Bereiche getrennt durchgeführt:

In Schweden führte v. a. Nilsson (1935, 1964) und Lennart von Post (1944) die Arbeiten fort, für Dänemark v. a. Knud Jessen (1935) und Johannes Iversen (1954), für die Britischen Inseln Jessen (1949) und Harry Godwin (1956), für Deutschland Franz Firbas (1949) und Fritz Overbeck (1975).[1]

Einen hervorragenden Überblick über die deutsche Forschungsgeschichte bis in die Gegenwart enthält die Dissertation von Heike Schneider (2002).[2]

Die Palynologie findet mittlerweile weltweit Anwendung.

Arbeitsweise

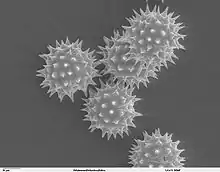

Mittels eines Hohlkernbohrers werden Bohrkerne aus Mooren oder Seeablagerungen (Sedimenten) gezogen. Diese werden in feinen Schichten aufgeschwemmt und die enthaltenen Pollen sowie mineralische Bestandteile isoliert und ausgezählt.

Bedeutung

Die Palynologie liefert für das jeweilige Untersuchungsgebiet eine Folge von Aussagen über den Pflanzenbewuchs sowie mineralische Einträge, die Rückschlüsse auf das örtliche Klima zulassen (sogenannte Klimaproxies). Die Anzahl der heute verfügbaren Pollendiagramme ist kaum noch überschaubar.

Palynologische Forschungen tragen wesentlich zur bio- und klimatostratigraphischen Gliederung ihres Untersuchungsgebietes bei, sind jedoch wegen ihrer räumlichen und zeitlich beschränkten Gültigkeit für eine kontinentale oder gar globale chronostratigraphische Gliederung ungeeignet.

Darüber hinaus stimmen die Pollenzonen verschiedener Forscher selbst für vergleichbare Regionen oft weder inhaltlich noch zeitlich überein (z. B. existieren um 1000 (!) Jahre unterschiedliche Datierungen für Meiendorf, Älteste Dryas, Bølling, oder das Atlantikum). Dies liegt außer an den örtlich unterschiedlichen Bedingungen an den unterschiedlichsten Datierungsverfahren der letzten Jahrzehnte, die zudem oft unzureichend beschrieben werden, v. a. bei Zitaten aus anderen Quellen.

Beispiel Britische Inseln

Für die Britischen Inseln fand Godwin (1940) folgende Pollenzonen:

| Zone | Biostratigraphische Unterteilung | Zeitraum | dominierender Pflanzentyp | Archäologische Periode |

|---|---|---|---|---|

| IX | Subatlantikum | 500 BC bis heute | Ausgedehnte Graslandschaften, Kiefern und Buchenwälder | von der Eisenzeit an |

| VIII | Subboreal | 3000-500 BC | Gemischter Eichenwald | Bronzezeit und Eisenzeit |

| VII | Atlantikum | 5500-3000 BC | Gemischter Eichenwald | Jungsteinzeit und Bronzezeit |

| V & VI | Boreal | 7700-5500 BC | Kiefern- und Birkenwald | Mittelsteinzeit |

| IV | Präboreal | 8300-7700 BC | Birkenwald | späte Altsteinzeit und frühe bis mittlere Mittelsteinzeit |

| III | Jüngere Dryas | 8800-8300 BC | Tundra | späte Altsteinzeit |

| II | Allerød-Interstadial | 9800-8800 BC | Tundra und Park-Tundra | späte Altsteinzeit |

| Ic | Ältere Dryas | 10000-9800 BC | Tundra | späte Altsteinzeit |

| Ib | Bølling-Interstadial | 10500-10000 BC | Park-Tundra | späte Altsteinzeit |

| Ia | Älteste Dryas | 13000-10500 BC | Tundra | späte Altsteinzeit |

Einzelnachweise

- Fritz Overbeck: Botanisch-geologische Moorkunde. Unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte. Wachholtz Verlag, Neumünster 1975, ISBN 3-529-06150-6.

- Heike Schneider: Die spät- und postglaziale Vegetationsgeschichte des oberen und mittleren Werratals. Paläobotanische Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung anthropogener Einflüsse. Cramer in der Gebrüder-Borntraeger-Verlags-Buchhandlung, Berlin u. a. 2006, ISBN 3-443-64315-9 (Dissertationes botanicae, 403; zugleich: Jena, Univ., Diss., 2002).