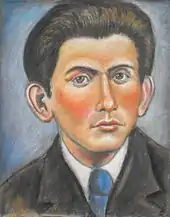

Moische Kulbak

Moische Kulbak (jiddisch משה קולבאַק, auch Moyshe Kulbak; * 20. März 1896 in Smorgon bei Wilna, Kaiserreich Russland; † Nacht vom 29. auf 30. Oktober 1937 bei Minsk) war ein weißrussisch-litauischer Schriftsteller in jiddischer Sprache, der zunächst mit hebräischer Lyrik begonnen hatte. Er zählte zu den großen Begabungen der jiddischen Poesie seiner Zeit. Viele seiner gedanken- und bilderreichen Gedichte, in denen er die Umwälzungen der Revolution in frei fließenden Rhythmen zum Ausdruck bringt, wurden zu beliebten Kampfliedern der jüdischen revolutionären Jugend.

Leben

In seiner Kindheit lernte er Jiddisch, Russisch sowie Hebräisch und war Lehrer für Hebräisch in Privatschulen und am Jüdischen Lehrerseminar.

Nach einem Berlinaufenthalt (seit 1920) kehrte Kulbak zunächst nach Polen zurück (1923, nach Wilna, zu dieser Zeit ein Zentrum jiddischer Kultur), übersiedelte dann aber aus ideologischen Gründen in die Sowjetunion (1927 Minsk), wo er sich 1928 der Minsker Gruppe anschloss und gezwungen war, seinen eher neuromantischen Stil durch den sozialistischen Realismus zu ersetzen.

Ab 1936 wurde die Minsker Gruppe aufgelöst. Kulbak wurde 1937 verhaftet und nach einem Schauprozess in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober erschossen.[1]

Werke (Auswahl)

Jiddische Titel in Transkription

- Schirim, 1920 („Lieder“, in jiddischer Sprache, darin „Lamed Wow“ = 36, das bekannteste dieser Gedichte, das einen der 36 unbekannten Gerechten der jüdischen Legende beschreibt, und zwar in der Figur des Schornsteinfegers Schmuel Itze; Neuauflage der Sammlung unter dem jiddischen Titel Lider, Berlin 1922)

- Naje lider, Warschau 1922

- Jankew Frank, 1923 (Drama)

- Moschiech ben Efroim, 1924 (expressionistischer Roman)

- Der Messias vom Stamme Efraim. Eine jüdische Legende. Übersetzt von Andrej Jendrusch. Wagenbach, Berlin 1998

- Montik, 1926 (lyrisch-philosophischer Roman)

- Montag. Ein kleiner Roman. Übersetzt von Sophie Lichtenstein. Edition Fototapeta, Berlin 2017[2]

- Selmenianer (zweiteiliger Roman: 1931, 1935; der auf witzige Weise von den Anpassungsschwierigkeiten einer jüdischen Familie an die kommunistische Gesellschaft erzählt)

- Die Selmenianer. Übersetzt von Niki Graça und Esther Alexander-Ihme. Nachwort zu Leben und Werk von Susanne Klingenstein. Die Andere Bibliothek, Berlin 2017, ISBN 978-3-8477-0396-9

- Disner Childe Harold, 1933 (von Heinrich Heines Wintermärchen beeinflusste, auf seinen Deutschlandaufenthalt zurückgehende Satire auf die angebliche Dekadenz der deutschen Bourgeoisie)

- Childe Harold aus Disna. Gedichte über Berlin. Übersetzt von Sophie Lichtenstein. Edition Fototapeta, Berlin 2017

- Spiegelglas auf Stein. Gedichtanthologie. Übersetzt von Otto F. Best. Hrsg. von Anarej Jendrusch. Edition Maldoror, Berlin 1992

Hörspiele

- Der Messias vom Stamme Efraim (WDR 1997, Regie: Leonhard Koppelmann)

Literatur

- Bücherwelt, 1928 VI.

- Salman Reisen: Lekßikon fun der jidischer literatur un preße. Wilna 1926–1930.

- Salomon Wininger: Große Jüdische National-Biographie. Bd. VII, Tipografia ARTA, Czernowitz 1936.

- Günter Stemberger: Geschichte der jüdischen Literatur. 1977.

- Rachel Seelig: A yiddisch bard in Berlin. In: Verena Dohrn, Gertrud Pickhan (Hrsg.): Transit und Transformation : osteuropäisch-jüdische Migranten in Berlin 1918–1939. Göttingen : Wallstein, 2010 ISBN 978-3-8353-0797-1, S. 293–304

Weblinks

- Literatur von und über Moische Kulbak im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biografischer Eintrag in The Yivo Enciclopedia of Jews in Eastern Europe (auf Englisch)

- Boris Sandler: Moyshe Kulbak – poet, novelist, playwright and teacher. Rubrik Tog bay Tog vom 20. März 2016, The Forward (in jiddischer Sprache).

- Foto (von links nach rechts, 1928): Salman Reisen, Max Eryk, Josef Opatoschu, Moische Kulbak

- Stefana Sabin: Das Neue suchen – und daran sterben

Einzelnachweise

- Verwandlung. In: lyrikzeitung.de, 29. Oktober 2021.

- Stefanie Weiler: Alles andere als klein. Sophie Lichtenstein übersetzt mit Moyshe Kulbaks „Montag – Ein kleiner Roman“ ein fast vergessenes Stück Weltliteratur. In: literaturkritik.de, 31. August 2017