Mensurstrich

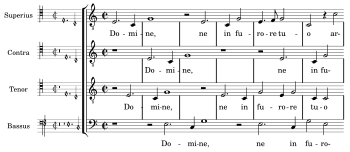

Mensurstriche sind eine moderne Notation zur Kennzeichnung zeitlich gleich langer Abschnitte in Musikpartituren, die ursprünglich ohne Taktstriche notiert sind.[1]

Mensurstriche wurden in den 1920er Jahren von deutschen Musikwissenschaftlern für die Herausgabe mittelalterlicher Musik eingeführt, um in Mensuralnotation notierte Kompositionen für die moderne Aufführungspraxis verfügbar zu machen.

Mensurstriche werden in Partituren mit mehreren Notenzeilen üblicherweise als Striche zwischen den Zeilen notiert. Bei einzeiligen Partituren werden sie im Allgemeinen als halbe Taktstriche notiert, die nur die beiden mittleren Zwischenräume überspannen; manchmal werden stattdessen auch ober- und unterhalb der Notenzeile kurze Striche notiert.[2]

In beiden Fällen ist es zulässig und üblich, dass ein Notenwert über einen Mensurstrich hinwegreicht – es wird also in solchen Fällen kein Haltebogen verwendet. An Zeilenumbrüchen werden der Lesbarkeit halber aber Noten wie in der üblichen Notation aufgeteilt und durch Haltebögen verbunden.

In seltenen Fällen werden Mensurstriche auch bei der Notation von Kompositionen aus jüngerer Zeit verwendet. So hat Hugo Distler in seinem Totentanz diese Notation angewendet.

Einzelnachweise

- Helga Lühning (Hg.): Musikedition: Mittler zwischen Wissenschaft und musikalischer Praxis. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2002, ISBN 3-484-29517-1, S. 265.

- Helga Lühning (Hg.): Musikedition: Mittler zwischen Wissenschaft und musikalischer Praxis. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2002, ISBN 3-484-29517-1, S. 268.