Katena (Linguistik)

Katena (lat. catena ‚Kette‘; Plural Katenae) ist ein Begriff der Dependenzgrammatik, der Anwendungen in der Syntax, Morphosyntax und der Morphologie hat.

Begriffsgeschichte

O’Grady[1] schlägt den englischen Begriff „chain“ (dt. Kette) zur Erfassung von Phraseologismen vor. Zentral ist dabei seine Beobachtung, dass viele Phraseologismen sich nicht als Konstituenten beschreiben lassen. Osborne[2] erkennt, dass sich der Kettenbegriff O’Gradys in einer Dependenzgrammatik einfach gewinnen lässt. Osborne et al.[3] benennen den Begriff in „Katena“ um, um Missverständnisse mit dem derivationellen Verständnis von „chain“ zu vermeiden. Sie argumentieren, dass die Katena das zentrale Konzept zur Beschreibung von Phraseologismen und Ellipsen ist. Bei Prädikat-Argument-Strukturen[4] und Konstruktionen[5] handelt es sich ebenfalls um Katenae. Andere Vorschläge ziehen die Katena auch zur Beschreibung morphosyntaktischer und morphologischer Strukturen heran.[6]

Definition

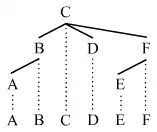

Allgemein ist „Katena“ für eine dependenzielle Baumstruktur definiert als „jeder Knoten oder jede Kombination von Knoten, die sich in kontinuierlicher Dominanz untereinander befinden“[7]. Gemäß dieser Definition entspricht eine Katena einem gesamten Baum oder einem Teilbaum. Ein konkretes Beispiel veranschaulicht dies:

Der Baum oben enthält folgende Katenae:

- A, B, C, D, E, F (gemäß dem ersten Teil der Definition)

- AB, BC, CD, CF, EF (Kombinationen mit jeweils zwei Knoten)

- ABC, BCD, BCF, CDF, CEF (Kombinationen mit jeweils drei Knoten)

- ABCD, ABCF, BCDF, BCEF, CDEF (Kombinationen mit jeweils vier Knoten)

- ABCDF, BCDEF (Kombinationen mit jeweils fünf Knoten)

- ABCDEF (der gesamte Baum)

Die Gesamtzahl von Knotenkombinationen berechnet sich nach der Formel 2n-1, wobei n = Anzahl der Knoten. Da der Baum oben sechs Knoten enthält, ergeben sich 26(=64)-1=63 Kombinationen. Allerdings beträgt die Anzahl der Kombinationen, die als Katenae gelten, nur 24, d. h. 39 Knotenkombinationen sind keine Katenae. Dies wären bspw. die Kombinationen AC, BDF, ADEF oder ABCDE. Überprüfen lässt sich das, indem man versucht, einen kontinuierlichen Pfad von einem Knoten zu anderen Knoten zu finden, wobei alle Knoten auf diesem Pfad Teil der zu prüfenden Knotenkombination sein müssen. Bspw. gibt es einen Pfad von D zu F, der über C, aber nicht über E führt. Deshalb ist CDF eine Katena, aber CDE oder DEF keine.

Katenae und andere Einheiten

Der Katena gegenübergestellt ist die Schnur (Engl. string). Eine Schnur ist definiert als „jeder Knoten oder jede Kombination von Knoten, die sich in kontinuierlicher Nachbarschaft untereinander befinden“. In dem obigen Beispiel finden sich 21 Schnüre:

- A, B, C, D, E, F (gemäß dem ersten Teil der Definition)

- AB, BC, CD, DE, EF (Kombinationen mit jeweils zwei Knoten)

- ABC, BCD, CDE, DEF (Kombinationen mit jeweils drei Knoten)

- ABCD, BCDE, CDEF (Kombinationen mit jeweils vier Knoten)

- ABCDE, BCDEF (Kombinationen mit jeweils fünf Knoten)

- ABCDEF (der gesamte Ausdruck)

Wenn eine Knotenkombination gleichzeitig eine Katena und eine Schnur ist, dann wird sie als Komponente bezeichnet. Im obigen Beispiel liegen 16 Komponenten vor:

- A, B, C, D, E, F (gemäß der ersten Teile der zugrunde liegenden Definitionen)

- AB, BC, CD, EF (Kombinationen mit zwei Knoten)

- ABC, BCD (Kombinationen mit drei Knoten)

- ABCD, CDEF (Kombinationen mit vier Knoten)

- BCDEF (Kombination mit fünf Knoten)

- ABCDEF (der gesamte Ausdruck)

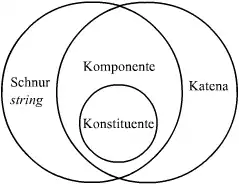

Die Anzahl der Komponenten ist geringer als die der Schnüre oder der Katenae, da eine Komponente sowohl die Definition der Schnur, als auch die der Katena erfüllen muss.

Wenn eine Komponente alle Knoten umfasst, die die Wurzel (der oberste Knoten) der Komponente dominiert, dann ist die Komponente vollständig. Eine vollständige Komponente wird als Konstituente bezeichnet. Das obige Beispiel enthält sechs Konstituenten:

- A, D, E (Kombinationen mit einem Knoten)

- AB, EF (Kombinationen mit zwei Knoten)

- ABCDEF (der gesamte Ausdruck)

Die Anzahl möglicher Konstituenten ist, gemessen an der Anzahl möglicher Schnüre, Katenae und Komponenten, gering, weil eine Knotenkombination, um als Konstituente zu gelten, die Definitionen der Schnur, der Katena und der Vollständigkeit erfüllen muss. Technisch gesehen, ist die Konstituente somit ein Unterbegriff zu Komponente, welche wiederum ein Unterbegriff zu Schnur und Katena ist. Diese Verhältnisse stellt das Diagram unten dar.

Für linguistische Analysen ist das Verhältnis von Katenae zu Konstituenten besonders relevant. Die Eigenschaft, dass es meistens mehr Katenae als Konstituenten in einem Ausdruck gibt, wird als Inklusivität bezeichnet. Die Katena ist inklusiver als die Konstituente, weil mehr Knotenkombinationen in einem Ausdruck als Katenae gelten, denn als Konstituenten.

Syntaktische Katenae

Eine syntaktische Katena ergibt sich, wenn der Ausdruck Knoten in der ursprünglichen Definition durch Wort ersetzt wird: Eine syntaktische Katena ist "jedes Wort oder jede Kombination von Wörtern, die sich in kontinuierlicher Dominanz untereinander befinden". Syntaktische Katenae sind reale Einheiten, die eine wichtige Rolle in der Analyse folgender Phänomene spielen: Phraseologismus, Ellipse, Prädikat-Argument-Strukturen, Dislokationen, und konstruktionsgrammatischen Konstruktionen.

Phraseologismen

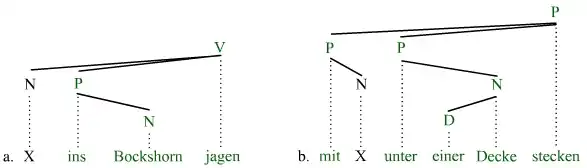

Hierbei handelt sich um relativ feste Gefüge, die aber oft keine Konstituenten sind[8].

Die grünen Wörter sind Teil des jeweiligen Phraseologismus. Das mit X bezeichnete Wort ist frei, d. h. nicht Teil des Phraseologismus. In (a) ist X das direkte Objekt des Verbs, in (b) das der Präposition mit. Es kann sich bei beiden Phraseologismen also dann nicht um Konstituenten handeln, wenn man das freie Wort von den Phraseologismen ausschließen möchte. Phraseologismen und Redewendungen sind daher in erster Linie syntaktische Katenae, aber nicht unbedingt immer Konstituenten.

Ellipsen

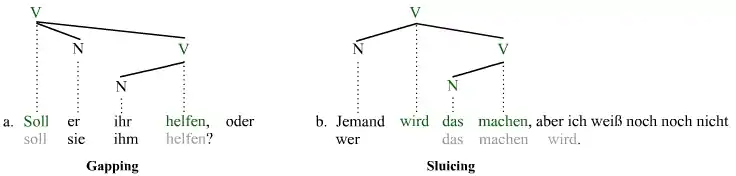

Eine Ellipse liegt vor, wenn Wörter im Satz fehlen, die dort eigentlich auftreten müssten. Etwa ein Dutzend Formen solcher Tilgungsmechanismen sind bekannt. Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Gapping[9] und Sluicing[10]:

Die grünen Wörter sind die Entsprechungen der getilgten Wörter (in Grau). Die grünen Wörter bilden Katenae, aber keine Konstituenten, weshalb auch die getilgten Wörter Katenae bilden müssen. Ellipsen müssen Katenae sein, aber nicht unbedingt Konstituenten[11].

Prädikat-Argument-Strukturen

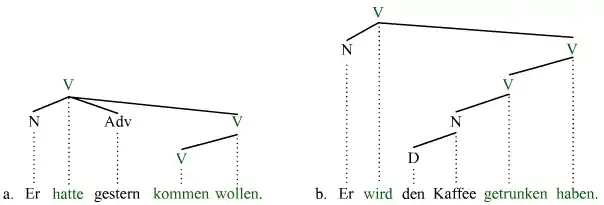

Prädikate sind zentrale Satzglieder. Ihnen gegenüber stellt man Argumente oder Ergänzungen und Angaben. Prädikate sind oft Verben, in vielen Sprachen auch in erweiterter Form, sog. Periphrasen. Das Mitauftreten von Argumenten/Ergänzungen und Angaben macht die Erfassung des Prädikats als einer eigenständigen Konstituente, die Argumente und Angaben ausschließt, oft unmöglich[12].

Die grünen Wörter stellen das Prädikat dar. In (a) unterbricht das Adverb gestern (eine Angabe), und in (b) das Objekt den Kaffee sein jeweiliges Prädikat auf eine Weise, die es unmöglich macht, die Prädikate selbst als Konstituenten aufzufassen. Prädikate sind aber auf jeden Fall immer Katenae, es sei denn, Dislokation liegt vor.

Dislokationen

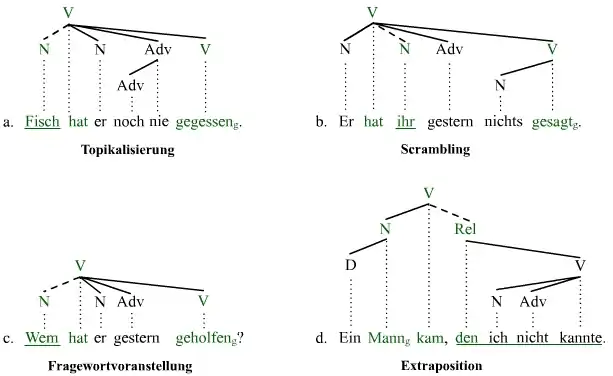

Unter einer Dislokation versteht man eine Satzstellung, in der mindestens ein Wort nicht dort erscheint, wo man es normalerweise erwarten würde. Die Motivation dafür kann die Markierung des dislozierten Wortes sein, so wie bei Topikalisierung, Scrambling oder Fragewortvoranstellung, oder die Länge (Schwere) eines Satzgliedes kann verantwortlich für die Umstellung sein, wie bei Extraposition oder Heavy NP shift. Ein auf dem Konzept der Katena aufbauender Ansatz unterscheidet folgende Begriffe[13]:

- Angestiegene Katena: das dislozierte Wort oder die dislozierten Wörter

- Regens der angestiegenen Katena: das Wort, das die Form der angestiegenen Katena bestimmt

- Kopf der angestiegenen Katena: das Wort, von dem die angestiegene Katena abhängt

- Ansteigung: eine Konstellation, in der eine Katena (ein oder mehrere Wörter) nicht von seinem Regens abhängt, sondern von einem anderen Wort

- Ansteigungsprinzip: der Kopf der angestiegenen Katena muss das Regens der angestiegenen Katena dominieren

- Ansteigungskatena: die kleinste Katena, die die Wurzel, den Kopf und das Regens der angestiegenen Katena enthält

Die Beispiele (a–d) zeigen unterschiedliche Dislokationstypen des Deutschen. Die angestiegene Katena ist unterstrichen. Die Abhängigkeit zwischen der angestiegenen Katena und ihrem Kopf ist mit einer gestrichelten Kante markiert. Das Regens der angestiegenen Katena erhält das Subskript g (für Englisch „governor“=Regens). Die Ansteigungskatena, d. h. die Wurzel, der Kopf und das Regens der angestiegenen Katena sind grün. Die Ansteigungskatenae in (a–d) sind keine Konstituenten.

Konstruktionen

Eine Konstruktion ist jeder Formausdruck, der eine bestimmte Bedeutung hat. Konstruktionsgrammatiken erkennen alle oben gezeigten Beispiele, d. h. Phraseologismen, Ellipsen, Prädikat-Strukturen und Dislokationen, und viele mehr als Konstruktionen an. Konstruktionen sind allerdings nicht auf die Syntax beschränkt, sondern auch in der Morphologie vorhanden. Die Hypothese ist aufgestellt worden, dass alle Konstruktionen Katenae sind[14].

Morphologische Katenae

Eine morphologische Katena ergibt sich, wenn der Ausdruck Knoten in der ursprünglichen Definition durch Morph ersetzt wird: Eine morphologische Katena ist "jedes Morph oder jede Kombination von Morphen, die sich in kontinuierlicher Dominanz untereinander befinden". Unter Morph wird dabei ein nichtreduzierbares, bedeutungstragendes Segment verstanden. Es wird zwischen Intra-Wort- und Inter-Wort-Katenae unterschieden[15].

Intra-Wort-Katenae

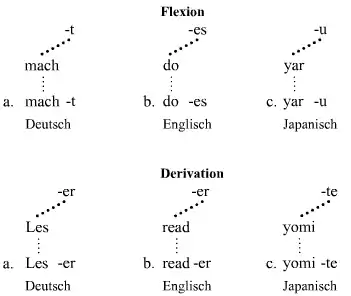

Eine Intra-Wort-Katena ist eine Katena, deren Knoten Morphe desselben Wortes sind. Dies ist bei Flexion sowie Derivation der Fall[16]:

Ausschlaggebend für diese Art morphologischer Katenae ist das Kriterium der Distribution. Das Wort mach-t hat eine Distribution wie das Verb sag-t, aber nicht, wie das Verb mach-st. Analoges gilt für die englische Entsprechung do-es und die japanische Entsprechung yar-u. Das Wort Les-er hat eine Distribution wie das Substantiv Hör-er, aber nicht wie das Verb les-e. Analoges gilt wiederum für die englische und die japanische Entsprechung.

Inter-Wort-Katenae

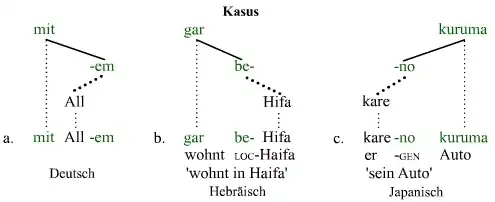

Eine Inter-Wort-Katena ist eine Katena, deren Knoten nicht Morphe desselben Wortes sind.[17]

Die grünen Knoten in den Beispielen oben sind Inter-Wort-Katenae. Damit das Wort All-em von der Präposition mit abhängig sein kann, ist es notwendig, dass genau das Dativflexiv -em, und nicht etwa ein anderes auftritt. Analoges gilt für das hebräische und das japanische Beispiel. Soll be-Hifa von gar abhängen, so muss das lokative Präfix be-, und nicht etwa ein allatives Präfix auftreten. Und soll kare-no von kuruma abhängen, muss der Genitiv -no erscheinen, nicht etwa ein anderes Kasusmorph. Weil die interne Struktur der abhängigen Wörter eine Intra-Wort-Katena bilden, können die Affixe als Wurzel angesehen werden. Diese bilden dann mit den übergeordneten Morphen Inter-Wort-Katenae. Dieses Verhältnis wird auch als Rektion bezeichnet.

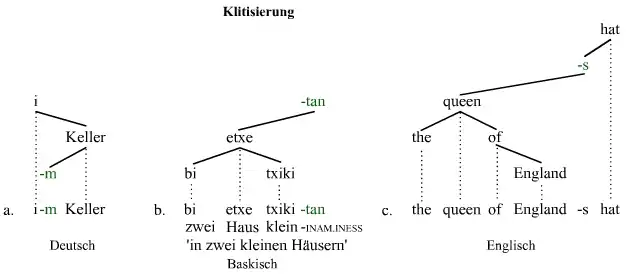

Klitisierung lässt sich ebenfalls mithilfe von Inter-Wort-Katenae einfach beschreiben[18]:

Die grünen Knoten sind Klitika. In (a) ist der Artikel dem zu m reduziert und an die Präposition klitisiert worden. Damit ist das Klitikon phonologisch Teil eines Wortes, welches demjenigen Wort übergeordnet ist, dem der Artikel untergeordnet ist. (b) zeigt den konversen Fall. Das Kasusklitikon -tan ist dem Substantiv etxe übergeordnet, aber phonologisch Teil des dem Substantiv untergeordneten Adjektivs txiki. (c) zeigt mit dem englischen Possessiv einen dritten Fall: Hier hat das Klitikon ein übergeordnetes und ein untergeordnetes Wort. Das übergeordnete Wort ist hat, das untergeordnete ist queen. So stellt das Klitikon die semantische Relation zwischen diesen beiden Wörtern her. Dabei ist es aber phonologisch Teil von England, einem untergeordneten Wort von queen.

Notizen

- O’Grady (1998)

- Osborne (2005)

- Osborne et al. (2013)

- Osborne & Groß (im Druck)

- Osborne & Groß (2012)

- Groß (2011a,b)

- Osborne et.al (2013)

- Osborne (2005)

- Ross (1970)

- Merchant (2001)

- Osborne et.al (2013)

- Osborne & Groß (im Druck)

- Groß & Osborne (2009), Osborne (2011)

- Osborne & Groß (2012)

- Groß (2011a)

- Groß (2011a)

- Groß (2011a)

- Groß (2011b)

Literatur

- Groß, Thomas. 2011a. Catenae in Morphology. Depling 2011 Proceedings. 47-57.

- Groß, Thomas. 2011b. Clitics in Dependency Morphology. Depling 2011 Proceedings. 58-68.

- Groß, Thomas and Timothy Osborne 2009. Toward a practical DG theory of discontinuities. Sky Journal of Linguistics 22. 43-90.

- Merchant, Jason. 2001. The syntax of silence: Sluicing, islands, and the theory of ellipsis. Oxford: Oxford University Press.

- O’Grady, William. 1998. The syntax of idioms. Natural Language and Linguistic Theory 16, 79-312.

- Osborne, Timothy. 2005. Beyond the constituent: A DG analysis of chains. Folia Linguistica 39, 3-4. 251-297.

- Osborne, Timothy. 2011. Type 2 Rising: A Contribution to a DG Account of Discontinuities. Depling 2011 Proceedings 38-46.

- Osborne, Timothy and Thomas Groß. 2012. Constructions are catenae: Construction Grammar meets dependency grammar. Cognitive Linguistics 23, 1: 163-214.

- Osborne, Timothy and Thomas Groß. Im Druck. Antecedent containment: A dependency grammar solution in terms of catenae. Studia Linguistica.

- Osborne, Timothy, Michael Putnam, and Thomas Groß. 2013. Catenae: Introducing a novel unit of syntactic analysis. Syntax 16, in press.

- John R. Ross: Gapping and the order of constituents. In: Manfred Bierwisch, Karl Erich Heidolph (Hrsg.): Progress in linguistics. Mouton, Den Haag u. a. 1970, S. 249–259 (Ianua linguarum 43)