Henqu I.

Henqu I., mit schönem Namen Cheteti, war ein altägyptischer Beamter. Er lebte wahrscheinlich während der frühen 6. Dynastie gegen Ende der Regierungszeit des Teti.[1] Er bekleidete zu dieser Zeit zahlreiche religiöse und politische Ämter, von denen die wichtigsten das eines Gaufürsten des 12. oberägyptischen Gaues und eines Vorstehers von Oberägypten waren. Henqu I. ist Besitzer des Felsengrabes N39 in Deir el-Gebrawi.

| Henqu in Hieroglyphen | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

Henqu Hnqw | |||||

|

Cheteti H̱ttj | |||||

Ämter und Titel

Insgesamt haben sich in Henqus Grab folgende dreizehn Titel erhalten:[2]

| Transliteration | Transkription | Übersetzung | Anmerkungen |

|---|---|---|---|

| Imi-ra-Schemau | Jmj-rˁ-Šmˁ.w | Vorsteher von Oberägypten | |

| Hati-a | Ḥ3tj-ˁ | Gaufürst | |

| Heri-seschta | Ḥrj-sšt3 | Geheimrat | |

| Heri-tep-aa | Ḥrj-tp-ˁ3 | Großes Oberhaupt (=Gaufürst) | |

| Heri-tep-aa | Ḥrj-tp-ˁ3 O. Ä. 12 | Gaufürst des 12. oberägyptischen Gaues | |

| Cheret-iat-neb(et) | Ḫrt-j3t-nb(t) | Leiter aller Ämter | |

| Cheret-schendjet-nebet | Ḫrt-šnḏt-nbt | Leiter aller Schurze | |

| Cheri-habet | H̱rj-ḥ3bt | Vorlesepriester | |

| Cheri-habet-heri-tep | H̱rj-ḥ3bt-ḥrj-tp | Oberster Vorlesepriester | |

| Sesch-medjat-netjer | Sš-mḏ3t-nṯr | Schreiber des Gottesbuches | |

| Sem | Sm | Sem-Priester | |

| Semer-wati / Semher-wati | Smr-wˁtj richtig: Smḥr-w ˁ.tj[3] |

Einziger Freund | |

| Semsu-senut | Smsw-snwt | Ältester des Schlangenstein-Heiligtums |

Familie

Mehrere Familienmitglieder des Henqu sind in seinem Grab abgebildet. Er war verheiratet mit einer Frau namens Bendjet und hatte mindestens fünf Söhne: Impy, Henqu, Hemre, Cheteti und Schefau. Bei Henqu und Hemre scheint es sich um die ebenfalls in Deir el-Gebrawi durch Gräber belegten Gaufürsten Henqu II. (N 67) und Hemre I. (N 72) zu handeln. Weiterhin sind zwei Enkelsöhne (Söhne des Impy) namens Isi und Cheteti dargestellt. Andere Personen lassen sich nicht eindeutig zuordnen. Bei zwei Frauen namens Bendjet und Hemi könnte es sich um Töchter handeln, bei einem Mann namens Tji um einen Bruder; völlig unklar ist die Einordnung dreier Männer namens Iuri, Nedjemi und Chnum[hotep].[4]

Das Grab Henqus I. in Deir el-Gebrawi

Architektur

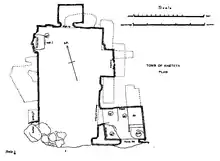

Das Grab des Henqu I. ist das östlichste der größeren, dekorierten Gräber auf dem Northern Cliff von Deir el-Gebrawi. Der Eingang befindet sich auf der Südseite. Die Fassade ist beinahe vollständig erodiert, lediglich nahe dem Eingang hat sich ein Rest erhalten. Das Grab besteht aus einem einzelnen Raum und einem Serdab an der Nordwand. Der Hauptraum misst 8,00 m in Nord-Süd- und 4,30 m in Ost-West-Richtung, die nördliche Kammer 1,00 m × 1,70 m. Der Hauptraum besitzt drei Grabschächte und weiter acht Grabnischen an der West-, Nord- und Ostwand. Die Wände des Raums sind sehr sorgfältig aus dem Fels gehauen, geglättet und mit einer dünnen Gipsschicht bestrichen.[5]

Dekoration

Alle bildlichen Darstellungen und Inschriften im Grab Henqus I. sind ausschließlich als Malerei ausgeführt. Die Dekoration ist an einigen Stellen nicht zu Ende gebracht worden, teilweise sind noch die Vorzeichnungen und Rasterlinien zu erkennen.[6]

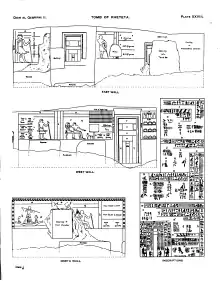

Westwand

Das zentrale Motiv der Westwand bildet die Speisetischszene. Der Grabinhaber ist mit seiner Frau sitzend auf einem Stuhl mit Rinderbeinen und ohne Lehne dargestellt. Beide tragen Halskragen, Armbänder und lange Perücken. Henqu trägt einen einfachen, kurzen Schurz und hält ein gefaltetes Tuch in der rechten Hand, während er die linke zum Speisetisch führt. Zwischen Henqu und dem Opfertisch befinden sich zwei Gefäße. Rechts des Opfertisches sind im oberen Bereich Opfergaben in Form von Trinkgefäßen, Fleischstücken, Brotlaiben und Früchten dargestellt. Der untere Bereich zeigt die beiden Söhne Henqu und Cheteti, die jeweils einen Rinderschenkel herbeitragen.[7]

Über Henqu und seiner Frau ist eine Inschrift angebracht, die Name und Titel der beiden Personen nennt. Eine weitere Inschrift befindet sich vor Henqus Gesicht und listet Opfergaben auf: „Tausend an Brot, Bier, Ochsen, Geflügel, Alabaster und Kleidung.“ Über dem Speisetisch und den Opfergaben ist eine in drei Register unterteilte Opferliste angebracht.[8]

Das linke Drittel der Westwand zeigt den stehenden Grabherrn. Dieser trägt einen Vorbauschurz, hält in der linken Hand einen Stab und in der Rechten ein Zepter. Vor und über ihm sind seine Titel aufgeführt. Vor ihm befand sich des Weiteren noch eine Darstellung seines Sohnes Schefau, die heute bis auf die Beschriftung beinahe vollständig zerstört ist. Der Bereich hinter Henqu zeigt drei Reihen mit Gabenbringern. In der obersten Reihe zwei Männer, von denen einer eine Lotosblüte und der andere zwei Vögel trägt. Die mittlere Reihe zeigt zwei Frauen mit Gefäßen auf dem Kopf, die untere schließlich drei weitere Männer, der hinterste einen Vogel tragend, der Vorderste hingegen scheint gar nichts zu tragen. Die sieben Personen sind teilweise durch Namen identifiziert, bei ein oder zwei von ihnen könnte es sich um Brüder von Henqu handeln.[9]

Das rechte Drittel der Westwand wird von einer in den Fels gehauenen und rot bemalten Scheintür eingenommen. Rechts davon sind Öl-Gefäße und hölzerne Truhen dargestellt.[10]

Nordwand

Die Dekoration der Nordwand lässt sich in vier Abschnitte untergliedern. Ganz links ist der Grabinhaber beim Fische speeren dargestellt. Die aufgespießten Fische und die Marschenlandschaft haben sich nicht erhalten. Henqu steht auf einem Papyrusboot und hält der Speer fast waagerecht. Vor ihm steht ein Mann, der offenbar einen Speer trägt, möglicherweise handelt es sich um Henqus ältesten Sohn. Hinter Henqu und zwischen seinen Beinen stehen zwei weitere Söhne.[11]

Rechts dieser Szene, über der Öffnung zum Serdab ist ein Mann abgebildet, der einer Kuh beim Gebären ihres Kalbes hilft. Rechts des Serdabs folgt die Darstellung des sitzenden Grabinhabers, in der linken Hand einen Stab und in der rechten einen Wedel haltend. Henqu inspiziert Tiere, die ihm vorgeführt werden. Diese Tiere sind im vierten Bildabschnitt in drei Registern vorgeführt, wobei jeweils zwei Tiere der gleichen Art von einem Mann geführt werden. Das obere Register zeigt zwei Rinder, das mittlere zwei Oryxantilopen und das untere zwei Gazellen. Eine der Oryxantilopen ist an einem Stein im Boden festgebunden.[12]

Ostwand

Auf der Ostwand ist ganz links der stehende Grabinhaber zu sehen. Er trägt ein Leopardenfell und hält in der linken Hand einen Stab sowie in der rechten ein Zepter. Henqu wird von Tänzerinnen unterhalten, von deren Darstellung nur noch sechs erhalten sind. Farbreste zeigen allerdings, dass ursprünglich noch weitere Frauen dargestellt waren. Die Frauen verteilen sich über drei Register: Das obere und das untere zeigt jeweils zwei miteinander tanzende Frauen, die lediglich einen Lendenschurz tragen, ihre Brüste sind unbedeckt. Sie tragen Halskragen und bei einer Person sind außerdem Fußringe erkennbar. Das mittlere Register zeigt zwei Frauen in langen Gewändern, die im Takt klatschen.[13]

Der folgende Wandabschnitt ist mit einer Scheintür versehen, enthält aber ansonsten keinerlei Dekoration oder Inschriften. Rechts davon folgt eine weitere Darstellung des Grabbesitzers. Er stützt sich hier auf seinen Stab und hat ein Bein angewinkelt. Eine Hand umfasst das Ende des Stabes, die andere umschließt sowohl den Stab als auch das Zepter. Diese Darstellung ist recht selten und kommt nur in der 6. Dynastie vor. Es schließen sich drei Register mit Gabenbringern an. Das obere zeigt drei Männer, die Rinderschenkel bringen, im mittleren drehen drei Männer Gänsen den Hals um, das untere Register zeigt wiederum drei Männer, die Rinderschenkel tragen. Die oberen und mittleren Männer sind durch Beischriften als Henqus Söhne gekennzeichnet, im unteren Register haben sich keine Beischriften erhalten.[14]

Literatur

- Norman de Garis Davies: The Rock Tombs of Deir el Gebrâwi. Teil II: Tombs of Zau and Tombs of the Northern Group (= Archaeological Survey of Egypt. Twelfth Memoir). London 1902 (PDF; 5,1 MB).

- Naguib Kanawati: Deir el-Gebrawi. Band I: The Northern Cliff (= The Australian Centre for Egyptology, Reports. Band 23). Oxford 2005.

- Bertha Porter, Rosalind L. B. Moss: Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings. Band IV: Lower and Middle Egypt. Oxford 1934, S. 242 (PDF; 14,3 MB).

Einzelnachweise

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Band I, S. 23.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 21–22.

- Joachim Friedrich Quack: Zum Lautwert von Gardiner Sign-List U 23. In: Lingua Aegyptia. Nr. 11, 2003, S. 113–116.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 22–23.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 24–26.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 26.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 27.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 27–29.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 29–30.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 30–31.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 31.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 31–32.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 32.

- Kanawati: Deir el-Gebrawi. Bd. I, S. 33.