Ennion

Ennion war ein antiker Glasbläser, der in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. lebte und arbeitete. Ennion ist nur von seinen signierten Werken bekannt, qualitätvollen Arbeiten antiker Glaskunst. Seine Gefäße sind in Formen geblasen. Über 30 Arbeiten sind signiert, andere Werke werden ihm aus stilistischen Gründen zugeordnet. Es wird vermutet, dass er in einer Werkstatt in Sidon arbeitete.

Das antike Sidon als Zentrum der Glasherstellung

Der Name war vermutlich hellenisiert oder semitisch. Ennion war demnach vielleicht Phoenizier oder Jude. In der Forschung wird er oft nur wegen formgeblasenem Glas wahrgenommen; Angaben zu ihm sind schwer fassbar, Sidon als Ortsname erscheint nicht auf formgeblasenem Glas, sondern "nur" in gepresster Form auf freigeblasem Glas. Die Stadt wurde spätestens in röm. Zeit berühmt für Glaskunst (vermutlich schon ein Jahrtausend früher). Dennoch existieren Hinweise auf sehr frühes, formgeblasenes Glas aus Sidon (z. B. in Ikonographie der sechseckigen Flaschen des Vogeltyps), außerdem Textpassagen bei Plinius, Strabo, Flavius Josephus und Tacitus, laut denen Sidon eine führende Rolle in Glasproduktion hatte und davon profitierte, dass geeigneter Sand in der Mündung des Flusses Belus (der ins Mittelmeer fließt) zu finden war. Laut Eva Marianne Stern ist die Pliniusstelle so zu deuten, dass Glas aus Sidon im 3. Viertel des 1. Jahrhunderts. bereits etwas aus der Mode gekommen war, davor jedoch als besonders hochwertig angesehen wurde. Der Zeitraum dieses hohen Ansehens wird auf 40 bis 45 n. Chr. datiert (wg. Plinius), d. h. genau zur Schaffenszeit Ennions.[1]

Plinius zufolge war Sidon berühmt für[2] 1. Flatu figurare (Glasbläserei) 2. Torno terere (Die Drehbankmethode? Umstritten → Lierke) 3. Argenti modo caelare (Gravur ähnlich wie bei Silbergefäßen)

Viele Glasbläser sind nur durch Inschriften bekannt, doch der Name konnte genauso auf Eigentümer des Inhalts verweisen, wenn es sich um Lager- oder Transportbehältnisse handelte (dies gilt nicht für Trinkgefäße). Bei Werkstattsignaturen erscheint meist der Zusatz "officina" ("Werkstatt"), bei einzelnen Glasbläsern kommt der Werkstattname ebenfalls vor.

Zu parallel arbeitenden Werkstätten zur Zeit Ennions gibt es weder Zeugnisse noch Spuren römischer oder vorrömischer Glasherstellung, trotz gesichertem Vorhandensein römischer Glaswerkstätten in nachrömischer Zeit. Glasmacher wie Artas, Philippos und Neikon aus 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. sind bekannt für zweihenklige geblasene Schalen (Namen und Heimatstadt Sidon sind, in gr. und lat. Buchstaben eingepresst in die Daumenplatten ihrer Gefäße). Weitere Glasmacher aus dieser Zeit sind neben Ennion Aristeas (hat Ennion wohl besonders nachgeeifert und sehr ähnliche Formen genutzt), Jason und Meges. Sie stellten qualitativ hochwertige, formgeblasene Becher, Krüge und zweihenklige Schalen her. Die Werke der Glasbläser aus Sidon sind mit Inschriften ("Ennion hat es gemacht") versehen, die Heimatstadt wird selten angegeben, Aresteas bezeichnet sich auf einer Schale als Zypriote ("Kyprios"). Es besteht der Verdacht, dass Artas und andere Glasbläser, die gr. und röm. Schrift benutzen, in Rom tätig waren und Sidon nur angaben (als "Gütesiegel"?). Die Ursprünge der römischen Glasindustrie müssen noch untersucht werden: Es gibt keine Hinweise auf röm. Glasproduktion vor Ende der Republik (bei Schriftstellern wird Glas vorher kaum erwähnt).

Vermutlich kamen die ersten römischen Glasmacher ursprünglich über Alexandria nach Mittelitalien (und dadurch kam es zum Import von späthellenistischem Stil für gegossene, geschnittene, geschliffene u. polierte Gläser vor Einführung der Glaspfeife gebräuchlich), also begründeten diese Glasbläser nicht die römische Herstellung. Laut Grose wurden die Gußformverfahren von den Glasbläsern erst nach der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts. zunehmend verdrängt. Der Stil von Ennion und Aristeas wird "Sidonisch" genannt, da er über eine hohe Wiedererkennbarkeit verfügt. Von Ennion sind mehr Stücke bekannt, daher scheint er über ein größeres Formenrepertoire zu verfügen.

Dennoch gibt es viele Ähnlichkeiten: Beide verwandten mehrteilige Formen mit flachen Negativ-Reliefs (intaglio), um flache Reliefs auf den Gefäßen zu erreichen; beide signierten ihre Werke in Tabulae ansatae und beim Dekor griffen sie auf späthellenist./frühröm. Elemente zurück, die in der Metallverarbeitung gebräuchlich waren. Der Dekor ist bei Aristeas etwas stilisierter, aber beide bevorzugen Bänder mit geometrischen oder floralen Darstellungen. Die Art der vertikalen Auskehlung ist bei beiden recht vielfältig, eine Kronblatt-ähnliche Zunge mit kleinen Stacheln tritt jedoch nur bei Ennion auf. Die Ähnlichkeiten der Ornamente im mittleren Fries wird als Indiz einer Bekanntschaft zwischen Aristeas und Ennion gesehen – so gehen die wabenförmig angeordneten Sechsecke wohl eher auf Ennion zurück, während einige der stilisierten, floralen Motive auf Aristeas zurückgehen. Die Kunden im östlichen Mittelmeerraum scheinen andere Muster bevorzugt zu haben, als jene aus Italien.

Datierung/Verortung

Ennion produzierte wahrscheinlich schon seit dem ersten Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. Glas, da er im 2. Viertel schon über Handelskontakte verfügte; darauf weisen zwei signierte (tabulae ansatae) Fragmente aus Korinth hin, in deren Kontext auch eine Münze von Kaiser Caligula (37-41) gefunden wurde. Eine Tasse aus Italien wurde zusammen mit einer Claudius-Münze von 46 n. Chr. gefunden, auf denen sich die komplette Signatur erhalten hat. Außerdem existieren Fragmente mit Efeu und Weinranken, die in Südfrankreich gefunden wurden und ebenfalls mit Claudius-Münzen in Verbindung gebracht werden. Die blaue Tasse aus Kempten mit der Inschrift "Möge sich der Käufer erinnern", von der drei Fragmente gefunden wurden, ist zwar nicht genau datierbar (tiberisch-claudisch), zeigt aber, dass Ennion wohl kurz vor Mitte des 1. Jahrhunderts so großen Erfolg hatte, dass er dorthin exportierte (da alle diese Gefäße auch einige Zeit benutzt wurden, ist es möglich, dass sie noch deutlich älter sind).

Dank Funden aus Griechenland, Spanien, Marokko, Frankreich und Süddeutschland kann man auch annehmen, dass Ennion nicht von Sidon nach Italien ausgewandert ist, sondern lokale Werkstätten seine Formen übernahmen, allerdings gibt es dafür keine Beweise oder Gegenbeweise, allerdings wird die Verbreitung über Handel als wahrscheinlicher angenommen, da man aus den Fundorte der italienischen Stücke auf eine typische Handelsroute über die Adria und den Po schließen kann, über die während der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. auch Keramik aus Kleinasien gehandelt wurde. Zudem war Sidon eine Stadt mit vielen, auch weit entfernten Handelsverbindungen, und drei fragmentarische, von ihm signierte Gefäße wurden dort ausgegraben, eines fand man im nahen Jerusalem und eines in Syrien.

Besondere Stücke

Glaspokal von Ennion - Gefunden bei Ausgrabungen in wohlhabender Villa in Altjerusalem, Signatur Ennions - Pokal zerbrach und verformte sich wohl wegen der Feuersbrunst im September 70 n. Chr., als die Römer Jerusalem eroberten

In Hohlform geblasene Flaschen aus Sidon - In sechs Felder mit unterschiedlichen Mustern geteilt - Oft mit Amphoren, Obstkelchen, Vögeln, Früchten, Granatäpfeln, Weintrauben und Krügen verziert, manchmal Gesichter und Masken

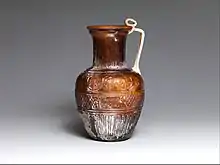

Krug aus syrischem Grab - vermutlich aus Werkstatt Ennions, keine Signatur - Trotzdem starke stilistische Ähnlichkeiten mit anderen Arbeiten der Werkstatt: - Sechseckige Form, stilisierte florale u. geometrische Muster

Ennionbecher - Mittleres 1. Jahrhundert n. Chr., 6 cm hoch; Durchmesser (mit Rand) 9,7 cm - Besteht aus in dreiteilige Form geblasenem, blauem Glas; zwei ösenförmige Bandhenkel an Rändern hinterher an oberster Reliefzone angesetzt → Zweihenklige Schale, senkrechte Wandung, unter Umbruch kegelförmig zulaufend, flacher Boden, abgesprengter und anschließend feingeschliffener Rand - Reliefdekor besteht aus zwei umlaufenden Friesen mit je zwei Seiten: - Von zwei Efeuranken eingefasste Inschrift oben: "Ennion hat es gemacht" / "Möge sich der Käufer erinnern" (Trennung der Seiten durch kleine Säulchen), "Buchstabendreher" im Griechischen - Darunter von Zierleisten begrenzter Zungenfries - Konisch zulaufender Teil besitzt flächenfüllendes Rautenmuster - Bodenplatte verziert mit fünf konzentrischen Kreisen - Oberfläche fast völlig rein, wenige Ablagerungen (v. a. auf Innenseite von Henkel und Gefäß), zwei kleine rote Einschüsse, wenige Blasen

Vier (nach anderen Angaben sechs) Exemplare bekannt, davon drei von Fundorten in Venetien:

1. Cavarzere, Adria (wird im Museo Atestino, Este, aufbewahrt) 2. Aquileia (jetzt im Museum von Aquileia und Calvi) 3. Venedig (aus Kunsthandel, heute im Metropolitan Museum of Art, New York)[3] 4. Bagnolo bei Brescia, Lombardei (Galleria Estense in Modena)

Die These von Harden, dass sich Ennions Werkstatt vom östlichen Mittelmeerraum nach Italien verlagerte, wird dadurch plausibler, dass man noch weitere mit seinem Namen signierte Stücke in Italien entdeckt hat. Zudem erinnert die Form Terra Sigillata vom Typ Dragendorff 29, der Dekor weist auf Aktivität Ennions während 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts hin

Ennionkanne - In dreiteilige Form geblasener, eiförmiger (sich zum Fuß hin verjüngender) Körper, gelblichbraun, Hals ist zylindrisch, breit und besitzt ausladenden, nach innen umgelegten Mündungsrand. - Von Stängelfuß nur Ansatz erhalten, ergänzt - Gebogener Henkel mit zwei Längsrippen hinterher an Schulter angefügt, über Rand bzw. Gefäßöffnung hinausragend und oben am Rand befestigt

Drei Relieffriese am Gefäßkörper, einer am Hals - Hals: unten von vier Leisten begrenztes Zungenmuster - Schulter: Palmettenfrieß, jede zweite Palmette wird von Ranke eingefasst, Palmetten hängen von unterster Leiste u. werden durch obere Leisten getrennt vom mittleren Teil, einem Dekorband mit flächenfüllendem, an Bienenwaben erinnerndem Rautenmuster - Unter Henkelansatz befindet sich tabula ansata (rechteckige Inschriftentafel mit dreieckigen oder peltenformigen Ansätzen), griech. Inschrift ("Ennion hat es gemacht") - Unterer Gefäßteil ist mit Zungenmuster verziert - Abnutzungserscheinungen am Gefäßboden, Fuß wurde nach Vorbild von Kanne aus Haaretz Museum ergänzt, die im jüdischen Viertel der Jerusalemer Altstadt ergraben und wohl durch die Feuersbrunst von 70 n. Chr. verformt wurde

Gefäßspektrum

Nach Harden sind von Ennion vier verschiedene Formen bekannt: Tasse, Schale, Kanne und Amphoriskos. Typisch für den Stil bzw. die Arbeitsweise Ennions sind in Metall- oder Tonform geblasene Gefäße aus syrisch-palästinensischer Produktion in der Gegend um Sidon; - Scharf profilierte Formen, die Metallgefäße nachahmen. Sein Stil wird von Stern als sidoniansch bezeichnet, und Stern nimmt an, dass er seine Heimatstadt nie verlassen hat. Die Gefäße zeichnen sich aus durch Klarheit und Präzision der Formen, die an späthellenistische und frührömische Metallarbeiten erinnern. Modelle wurden speziell für Glasverarbeitung konzipiert, flache Reliefs und Umrisse, die auch bestehen bleiben, wenn man die Vorrichtung zum Formgießen (Paraison) ausdehnt. Er arbeitete wohl sehr schnell, da das Glas nicht abkühlen durfte, damit er die Henkel anbringen konnte. Der Stolz auf sein Können ist wohl ein Grund dafür, dass er seine Signatur so deutlich sichtbar angebracht hat. Seine Gefäße sind nicht außergewöhnlich groß, aber größer als die meisten zeitgenössischen formgeblasenen Gläser. Das meiste erhaltene Tafelgeschirr ist mit seinem Namen signiert (Frage: Ist Ennion als Pionier bei formgeblasenem Tafelgeschirr anzusehen?) Es ist fraglich, ob er zunächst als Silberschmied tätig war (da dies ihr zufolge seine Experimentierfreude erklären würde). Ennion baute und benutzte mehrteilige Formen, die offenbar über komplizierte Verschlussmechanismen verfügten und z. T. auch von anderen Glasbläsern verwandt wurden (nämlich Neikais, Jason und Meges), doch seine Stücke zeichnen sich auch dadurch aus, dass er die Nähte zwischen diesen Verbindungen besonders gut verstecken konnte, indem er die leicht überstehenden Teile bewusst in die Form integrierte. Die Henkel brachte er zunächst am oberen Gefäßrand an und zog sie von dort runter, wobei er sie am unteren Ende faltete und dort gegen die Gefäßwand drückte (andere Glasbläser gingen in umgekehrter Richtung vor).

Anmerkungen

- Zu den antiken Quellen zur Glasherstellung siehe E. Marianne Stern: Ancient Glass in a Philological Context. In: Mnemosyne Fourth Series 60, 2007, S. 341-406.

- Plinius, Naturalis historia 36, 193.

- Inventarnummer ?.

Literatur

- Otto Rossbach: Ennion. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band V,2, Stuttgart 1905, Sp. 2588.

- Donald B. Harden: Romano-Syrian Glasses with Mould-Blown Inscriptions. In: The Journal of Roman Studies 25, 1935, S. 163-186.

- Mario Carrieri, Donald B. Harden (Hrsg.): Glas der Caesaren, Corning 1988. (Ausstellungskatalog)

- Yüksel Erimtan Koleksiyonu: Ancient Glass of Asia Minor, Ankara 1992.

- Eva Marianne Stern, Birgit Schlick-Nolte: Frühes Glas der alten Welt, Stuttgart 1994.

- Eva Marianne Stern: Roman Mold Blown Glass. The Toledo Museum of Art. Rom 1995, ISBN 88-7062-916-3.

- Yael Israel: Antike Glaskunst im Israel Museum, Jerusalem 1998.

- Christopher S. Lightfoot: Ennion. Master of Roman Glass. The Metropolitan Museum of Art, New York / Yale University Press, New Haven 2014, ISBN 978-1-58839-558-0 / ISBN 978-0-300-20877-1.