Eishafen

Ein Eishafen ist eine mehr oder weniger ganzjährige eisfreie Bucht an Schelfeis, die als natürlicher Hafen dienen kann. Jedoch kann durch das Eiskalben des umliegenden Schelfeises der Eishafen für längere Zeit unbrauchbar gemacht werden. Diese Eishäfen sind meist die einzigen zugänglichen Punkte für Eisbrecher, die Vorräte für Antarktisstationen anzuliefern, da die Schelfeiskante in der Umgebung noch höher hinausragt.[1]

Der Begriff Eishafen (englisch Iceport) wurde zuerst vom Advisory Committee on Antarctic Names (US-ACAN) vorgeschlagen, als Bezeichnung für Einbuchtungen im Schelfeis, dessen Form man ändern kann um Verankerungen anzubringen und um die Oberseite der Schelfeisplatte durch Rampen zu erreichen.[2]

Einer der bekanntesten Eishäfen liegt in der Bucht der Wale. Roald Amundsen nutzte den natürlichen Hafen, als Ausgangslager seiner Antarktisexpedition 1911/12. Auch die Atka-Bucht ist als Eishafen bekannt, da hier der Nachschub für die Neumayer-Station III umgeschlagen wird.[3]

Im Jahre 1973 konstruierten Ingenieure der U.S. Navy den ersten schwimmenden Eis-Pier bei der McMurdo Station, der der südlichste Hafen der Antarktis ist. Seitdem hat die Bedeutung der Eishäfen abgenommen, sie ist jedoch nicht verschwunden.[4]

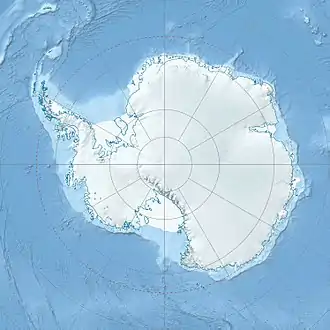

Eishafen (Antarktis)

| |||||||

Eishäfen |

Eishäfen

Einzelnachweise

- nordsee-zeitung.de Der „Hafen im Eis“ für die Neumayer III

- Eishafen im Geographic Names Information System des United States Geological Survey

- Handelsblatt.de Sprungbrett in die Antarktis

- U.S. Polar Programs National Science Foundation FY2000.