Carl Grossberg

Carl Grossberg (* 6. September 1894 in Elberfeld; † 19. Oktober 1940 in Laon; eigentlich Georg Carl Wilhelm Grandmontagne) war ein deutscher Maler. Er gestaltete in statisch-kühlen Ölgemälden und Aquarellen Stadtbilder, Industrie- und Technikdarstellungen. Mit auffallender Hinwendung zur Neuen Sachlichkeit dienten ihm Fabrikhallen und Maschinenportraits als zentrale Werkmotive.

Leben

Nach der Volksschule besuchte Grossberg das Realgymnasium in Lennep und ab 1909 das Gymnasium in Elberfeld. Ab 1913 studierte er in Aachen Architektur, wechselte aber bereits ein Jahr später nach Darmstadt. Im gleichen Zeitraum ließ sein Vater, zum Bedauern des Sohnes, dessen Namen eindeutschen, aus Grandmontagne wurde Grossberg. 1915 wurde Grossberg zum Kriegsdienst einberufen, kämpfte – nach eigenem Bericht – als Offizier an der Front, wurde verwundet und kehrte 1918 in seine Heimat zurück. Anfang 1919 setzte er sein Studium fort; zunächst als Schüler Walther Klemms an der Hochschule für Bildende Künste in Weimar, von Mitte 1919 bis 1921 dann als Schüler Lyonel Feiningers am Bauhaus. Dort beschäftigte er sich u. a. mit Malerei, Dekorationskunst und Raumkunst, bevor er 1921 zu Studienzwecken nach Würzburg zog. Kurz darauf lernte er Tilde Schwarz kennen, die er 1923 heiratete. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor, eine davon war die spätere Malerin und Designerin Eva Grossberg. 1926 hatte Grossberg seine erste Einzelausstellung im Kunsthaus Schaller in Stuttgart, die ihn bekannt machte. Eine weitere war in der Galerie Nierendorf in Berlin zu sehen.

Seit 1927 folgten mehrere Aufenthalte in Köln, Düsseldorf und Berlin. Schließlich nahm er 1929 an der Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ im Stedelijk Museum in Amsterdam teil, zwei Jahre später erhielt er den Rompreis. Ab 1933 arbeitete Grossberg an der Verwirklichung seines „Industrieplans“, einem Bilderzyklus, der einen Querschnitt der wichtigsten Industrien Deutschlands darstellen sollte. Das Vorhaben blieb unrealisiert. Ein Jahr später nahm Grossberg den Auftrag für ein monumentales Wandgemälde (45 × 12 Meter) für die Ausstellung „Deutsches Volk – Deutsche Arbeit“ an. Im selben Jahr konnte eine Grossberg-Ausstellung in der Kestner-Gesellschaft in Hannover realisiert werden, eine Retrospektive im Folkwang-Museum in Essen folgte 1935. Am 25. August 1939 erhielt Grossberg den Stellungsbefehl und wurde als Besatzungsoffizier in Polen eingesetzt. Während eines Heimaturlaubs kam er im Wald von Compiègne bei einem Autounfall ums Leben.

Werk

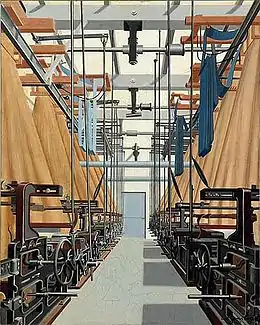

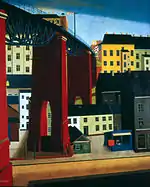

Im malerischen Werk Grossbergs überwiegen Anfang der 1920er-Jahre noch Stadtansichten, für deren künstlerischen Ausdruck wohl Lyonel Feininger innervierend gewesen sein dürfte (Häuser, Turm und Gebirge 1919/20, Kleine Häuser 1923). Die bauklotzähnlichen Gebilde sind in bunt-schillernder Farbigkeit dargestellt und zeigen noch wenig Interesse an jenem Präzisions- und Detailreichtum, der für den späteren Grossberg kennzeichnend sein wird. Ab Mitte der 1920er Jahre intensiviert Grossberg die Darstellung technischer Apparaturen, deren gestalterischer Aspekt zunehmend unter eine ingenieurhafte Perspektive gerät. Jetzt entstehen seine sogenannten „Traumbilder“, in denen er geometrisierte Maschinenparks mit surrealistischen Elementen anreichert und zu einem symbolisch überlagerten Kunstraum erweitert (Traumbild Rotor 1927, Dampfkessel mit Fledermaus 1928). Fledermäuse, Affen und Vögel bevölkern Grossbergs puristische Industriebauten und erinnern an eine Re-Kolonialisierung der Moderne durch vor-soziale Lebensformen (Renaissance 1929). Erst zu Beginn der 1930er Jahre lässt Grossberg von seinen „Traumbildern“ ab. Es dominieren technologische Innenräume, die von jedem störenden Beiwerk befreit sind. Überdimensionierte Kessel mit rechtwinklig umlagernden Gerüst- und Rohrsystemen sind nun ebenso bildbestimmende Motive (Der gelbe Kessel 1933; Ölraffinerie 1933), wie Antriebs- oder Schwungradkonstruktionen (Schwungrad mit Triebriemen 1934). Grossbergs architektonisches Ethos begleitet seine Diktion stets und überführt industrielle Funktionsträger in isoliert künstliche Monumente. Entrückt von organisch-menschlicher Verbindlichkeit werden Räume aufgespannt und nach lediglich maschinellen Gesichtspunkten geordnet. Hier entfaltet sich die distanziert unterkühlte Bildersprache, jene zeitlos wirkende Sterilität, die Carl Grossbergs Originalität letztlich verbürgt und seinen Ruhm als Industriemaler und als Künstler der Moderne begründet.

Creglingen, 1926

Creglingen, 1926 Brücke über die Schwarzbachstraße Wuppertal, 1927

Brücke über die Schwarzbachstraße Wuppertal, 1927 Dampfkessel mit Fledermaus, 1928

Dampfkessel mit Fledermaus, 1928 Komposition mit Turbine, 1929

Komposition mit Turbine, 1929 Automobilfabrikation, 1936

Automobilfabrikation, 1936

Ausstellungen (Auswahl)

- 2014: Carl Grossberg, Galleria Milano, Mailand

- 2012: Grossberg, Galerie Michael Hasenclever, München

- 2006: Carl Grossberg, Galerie Michael Hasenclever, München

- 2003: Carl Grossberg, Galerie Michael Hasenclever, München

- 1999: Carl Grossberg – Maler und Zeichner der neuen Sachlichkeit 1894–1940, Galerie Michael Hasenclever, München

- 1994 / 1995: Carl Grossberg. Retrospektive zum 100. Geburtstag, Von der Heydt-Museum, Wuppertal, in der Kunsthalle Tübingen, Kunsthalle zu Kiel, im Sinclair-Haus, Bad Homburg

Literatur

- Sabine Fehlemann (Hrsg.): Carl Grossberg. Retrospektive zum 100. Geburtstag, Katalog zur Ausstellung im Von der Heydt-Museum, Wuppertal, in der Kunsthalle Tübingen, Kunsthalle zu Kiel, im Sinclair-Haus, Bad Homburg 1994/1995, Köln 1994

- Michael Hasenclever (Hrsg.): Carl Grossberg. Bilder von Architektur und Industrie der Zwanziger und Dreissiger Jahre. Ausstellungskatalog, München 2006